伝音アーカイブズ

音曲の流れと五十音図の変遷

| はじめに | 1.五十音図の変遷について | 2.音図の発生と発展 | 3.音曲で用いられる音図 |

龍城千与枝

3.音曲で用いられる音図

さて、五十音図が音韻表ではなく、アーティキュレーションを示す図であるとすれば、それは発声部位の使い方と、それによって生まれてくる音に形而上の意味が与えられるとかんがえることができよう。

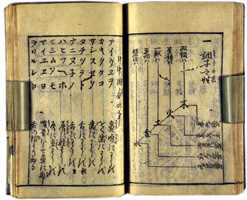

室町期に書かれた金春流の伝書である『金春流曲法秘伝書(延徳二年常門彦次郎相伝元安音曲伝書)』の音図を見ると、その配列は、一般の五十音順とは異なり、「ア・カ・ヤ(喉)・サ・タ・ラ・ナ(舌)・ハ・マ・ワ(脣)」行順となっている。本文は一般的な音曲伝書であるが、ここに挙げられた音図の配列は、実は声明の響きを書いた『法華経音義』の「三内五音互具相通図」と類似している。「法華経」は、インドの西域にはじまり、中国を経由して、宋の時代に日本に輸入された仏経典である。口舌脣の三内から言葉が作られるという三内説は、先にあげたサンスクリット語の音の響きを研究した悉曇学でも注目されている。どちらも発祥がインドという点では共通していてしかるべきであろう。金春流で、音曲についてふれた項目では、「口舌脣の事、口は喉の習ひ、舌とはしたの習ひ、脣とはくちびるの習ひなり」と明記している点からも、五十音図をアーティキュレーションの図として、喉や舌や脣をどのように動かすのかを、インド系の声明の音と同じ理論で説こうとしていると考えられる。

同じように、発声部位を主として、音が生まれるためのアーティキュレーションを考える学問に現在の音声学があるが、音図の発想は音声学の表が示す音と共通する。たとえば、口(喉)を用いて発音すると、あ、は、や行の音がでるのは同じである。今現在の日本語の発音とはことなり、歯を使う発音はないが、能の音曲は常に、口・舌・脣を用いて発音されてきたし、現在でも伝承の中でその発音を残そうとしている。三内に基づいたその発音は、特定の音としての形而上的な意味を残しながら、現在まで踏襲されているといえよう。能の口伝書では、音曲を重視する傾向が強いが、その根本には、悉曇学系の発音体系が影響を与えていると考えられる。

さて、音図を用いて発音のための身体表現を示そうとする性格は、音曲の伝書に共通する要素と考えれる。しかしながら、江戸期になって、音曲の流派がさまざまに発展し、浄瑠璃という新しいジャンルが生まれると、以下の写真や図の通り、それぞれの流派によって、発音部位が異なってくるのがわかる。ここでは主にその点に注目したい。

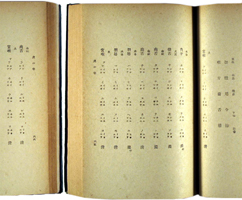

声明系の発音の通り、江戸期になっても喉、舌、脣をつかった発音体系を守る。

(画像をクリックすると大きなサイズで見ることが出来ます)

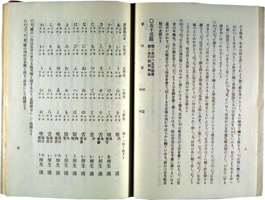

能の音曲理論と比較すると、鼻を使った発音が特徴としてみられる。

(画像をクリックすると大きなサイズで見ることが出来ます)

宇治加賀掾はその芸論書『竹子集』で、「浄るりに師匠なし、只謡を親と心得べし」としながら、「口舌脣」を「口舌心の音曲」として、心の表現を重視した。また、その浄瑠璃を引き継ぎ大成した義太夫節においても同様の記述がある。竹本播磨少掾(二代目竹本義太夫)の口伝を門弟が書き残した『音曲口伝書』の中では、「浄瑠璃工夫の事」として、「音は銘々の音あり。音をもって人情の喜怒哀楽、真実に語らば小音なりとも人の感心せぬ事はあるまじ」とある。このように、近世の浄瑠璃の演奏家は、同じ音曲とはいえ、能よりも、ドラマ性、芝居性を意識した傾向がみてとれる。発声部位についても、能とは異なる箇所を有しており、口舌脣のほかに、鼻が加わるなど、共鳴腔が変化する。それについては、庶民文化資料集成第八巻に詳しい。

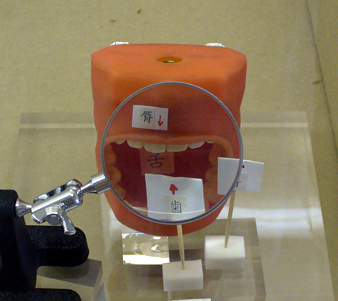

また、同じ豊後系の浄瑠璃にあたる常磐津と清元には、「歯」や「牙」の発声部位が増えるが、豊後系という同じ系統を持つもの同士、音図としては共通している。 喉、舌、脣、歯、牙、などの発声部位については、喉は口蓋、歯は前歯、牙は糸切り歯を示す。 歯の模型を参照の上、ご確認いただきたい。

まとめ

五十音図が、音韻表として捉えられたのは、韻学が盛んに研究された江戸時代中期からの発想で、戦前まで、その残り香があったと考えられる。しかしながら、現在では、五十音図は音韻表ではない、と考えられている。では、五十音図は、何を示していたのかといえば、声明や音声芸術における、音響面の形而上的な意味を書き表した、身体表現の図であった。それゆえに、発声部位を用いた音声表現の結果としてうまれる音を五十に厳選したものと考えられ、それ以外の似通った音は、拗音として集約されているのである。

このような音図は、やがて、音曲が多様化するにしたがって、その流派のもつ音色の差異を示す図となっていった。演奏家たちが伝えた音色の差異から、詳細な情報を有する音図の研究は、今後の日本音楽の芸術面の研究において、注目すべき要素が多く含まれていると考えられる。

参考文献:

- 馬渕和夫『五十音図の話』1993年、東京、大修館書店。

- 山田孝雄『五十音図の歴史』1938年、東京、寶文館出版。

- 古辞書音義集成第5巻『法華経音義』1980年、東京、汲古書院。

- 古辞書音義集成第11巻『孔雀経音義(下)』1983年、東京、汲古書院。

- 日本庶民文化資料集成第8巻『浄瑠璃』 1985年、東京、三一書房。

- 日本思想体系61『近世芸道論』1972年、東京、岩波書店。

- 大正新脩大蔵経84巻『続諸宗部 悉曇部』1931、東京、大正新脩大蔵経刊行会。

- 伝音アーカイブズ

-

- 資料展示の記録・解説

- 音曲の流れと五十音図の変遷

- 昭和の美学書としての『日本音楽の性格』について

- 収蔵資料検索