お知らせ

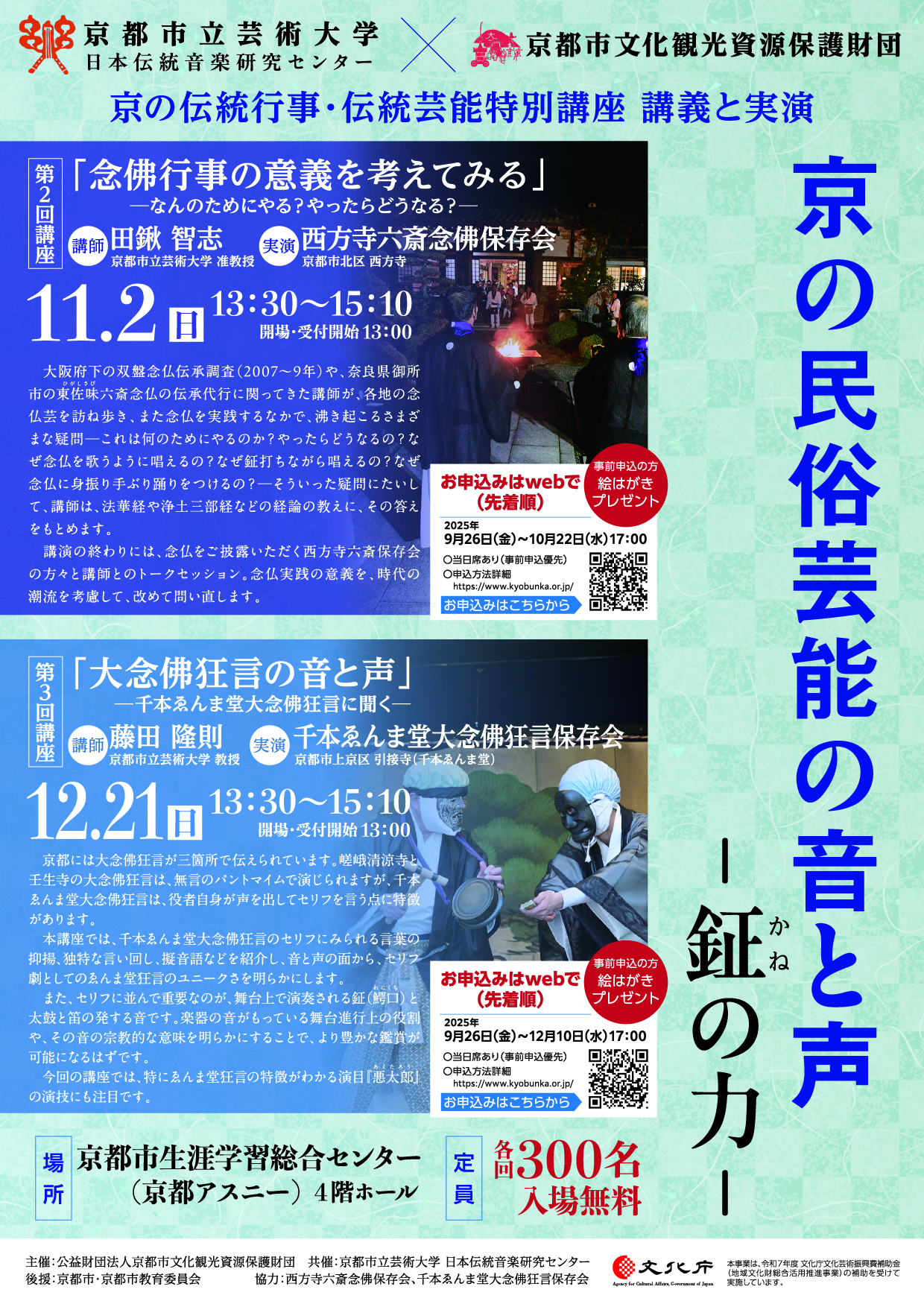

京の伝統行事・伝統芸能特別講座 講義と実演「京の民俗芸能の音と声―鉦の力―」第二回、第三回講座開催のお知らせ

日本伝統音楽研究センターでは、京都市文化観光資源保護財団との共催で、『京の伝統行事・伝統芸能特別講座講義と実演「京の民俗芸能の音と声―鉦の力―」』第二回、第三回講座を開催いたします。是非ご参加ください。

内容、受講申し込み方法など、詳細は各回のページをご覧ください。

- 第二回講座(2025年11月2日開催)

京の伝統行事・伝統芸能特別講座

講義と実演 京の民俗芸能の音と声―鉦の力―「念佛行事の意義を考えてみる」

- 第三回講座(2025年12月21日開催)

京の伝統行事・伝統芸能特別講座

講義と実演 京の民俗芸能の音と声―鉦の力―「大念佛狂言の音と声」

-鉦の力-民俗芸能の音楽は魅力的だ。

日本の民俗芸能において太鼓や笛と共に用いられるのが、金属楽器の鉦です。直径は10~20cm。深い縁がある円盤形をしており、撞木と呼ばれる棒で叩いて鳴らします。

寺院や一般家庭の仏壇に置かれた䦳子の澄んだやわらかい音とは対照的に、鉦は複雑な倍音を含んでおり、鋭く強い音を出す楽器です。

口称念仏の助けとして用いられ始めた鉦は、やがて、曲打ちなど魅せる要素が加味されて、芸能的性格を帯びていきます。その代表が京都で今も盛んにおこなわれている六斎念仏や大念佛狂言です。鉦は「廻向鉦」として、亡者の正覚を促す重要な意義がありますが、そのような理屈めいたことを、娯楽性・諧謔性というオブラートに包みこんで、楽しみのなかで仏道を究められるのが、京都の六斎念仏・大念佛狂言といえるでしょう。

六斎念仏や大念佛狂言においても鉦の音はかかせません。その音は、芸能の進行を司る合図の役割を担うだけではなく、芸能の行われる場を特別な雰囲気に仕立て上げる役割を担っています。

本講座では、京の伝統芸能の基調となる鉦の響きを出発点に、音や響きからみる六斎念仏や大念佛狂言の魅力をお伝えします。

公開:2025年10月09日 最終更新:2025年10月16日