その他の催し物

京の伝統行事・伝統芸能特別講座

講義と実演「京の民俗芸能の音と声―鉦の力―」第二回講座「念佛行事の意義を考えてみる」

令和7年11月2日日曜日

講師:

田鍬 智志(京都市立芸術大学准教授)

実演:

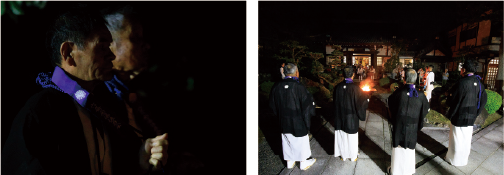

西方寺六斎念佛保存会

日本伝統音楽研究センターでは、京都市文化観光資源保護財団との共催で、『京の伝統行事・伝統芸能特別講座講義と実演「京の民俗芸能の音と声―鉦の力―」』を開催いたします。是非ご参加ください。

-鉦の力-民俗芸能の音楽は魅力的だ。

日本の民俗芸能において太鼓や笛と共に用いられるのが、金属楽器の鉦です。直径は10~20cm。深い縁がある円盤形をしており、撞木と呼ばれる棒で叩いて鳴らします。

寺院や一般家庭の仏壇に置かれた䦳子の澄んだやわらかい音とは対照的に、鉦は複雑な倍音を含んでおり、鋭く強い音を出す楽器です。

口称念仏の助けとして用いられ始めた鉦は、やがて、曲打ちなど魅せる要素が加味されて、芸能的性格を帯びていきます。その代表が京都で今も盛んにおこなわれている六斎念仏や大念佛狂言です。鉦は「廻向鉦」として、亡者の正覚を促す重要な意義がありますが、そのような理屈めいたことを、娯楽性・諧謔性というオブラートに包みこんで、楽しみのなかで仏道を究められるのが、京都の六斎念仏・大念佛狂言といえるでしょう。

六斎念仏や大念佛狂言においても鉦の音はかかせません。その音は、芸能の進行を司る合図の役割を担うだけではなく、芸能の行われる場を特別な雰囲気に仕立て上げる役割を担っています。

本講座では、京の伝統芸能の基調となる鉦の響きを出発点に、音や響きからみる六斎念仏の魅力をお伝えします。

第二回講座「念佛行事の意義を考えてみる」

-なんのためにやる?やったらどうなる?-

大阪府下の双 盤念仏伝承調査(2007~9年)や、奈良県御所市の東佐味六斎念仏の伝承代行に関ってきた講師が、各地の念仏芸を訪ね歩き、また念仏を実践するなかで、沸き起こるさまざまな疑問

-これは何のためにやるのか?やったらどうなるの?なぜ念仏を歌うように唱えるの?なぜ鉦打ちながら唱えるの?なぜ念仏に身振り手ぶり踊りをつけるの?-

そういった疑問にたいして、講師は、法華経や浄土三部経などの経論の教えに、その答えをもとめます。

講演の終わりには、念仏をご披露いただく西方寺六斎保存会の方々と講師とのトークセッション。念仏実践の意義を、時代の潮流を考慮して、改めて問い直します。

| 日時 | 令和7年11月2日日曜日 13時30分~15時10分頃(開場・受付開始13時) |

| 会場 | 京都市生涯学習総合センター(京都アスニー 4階ホール) |

| 講 師 | 田鍬 智志(京都市立芸術大学 日本伝統音楽研究センター准教授) |

| 実 演 | 西方寺六斎念佛保存会 京都市北区 西方寺 「京都の六斎念仏」国指定重要無形民俗文化財/ユネスコ無形文化遺産  六斎とはもともと毎月8日、14日、15日、23日、29日、30日の計6日の斎日(いみび)のことで、悪鬼が人命を奪う不吉の日とされ、この日に念仏や和讃などを唱え、鉦太鼓で囃したのが六斎念仏の始まりという。京都の六斎念仏は18世紀、江戸時代中頃にそれまでの古くからの伝統を引き継ぐ念仏 六斎と京都近郊の若者を中心に当時流 行した芸能的要素を導入した芸能六斎が成立し、京都で普及していった。現在は京都六斎 念仏保存団体連合 会が結成され、各地 域でお盆を中心として見ることができる。西方寺六斎念仏は、京都市北区の西方寺で執り行われ、念佛系六斎として派手な芸能要素はありませんが、原初の六斎 念仏を伝える貴重な習慣として伝わっています。毎年、8月16日の送り火法要として舟形修了後に奉納されます。 |

| 申込方法 | 京都市文化観光資源保護財団のウェブページよりお申し込みください。 https://www.kyobunka.or.jp/event/3479.php 300名/入場無料(申込制・先着順) |

| 申込期間 | 9月26日(金)~10月22日(水)17時 【先着順】 |

主催

共催

京都市立芸術大学 日本伝統音楽研究センター

後援

京都市・京都市教育委員会

協力

西方寺六斎念佛保存会

- 開催日

- 令和7年11月2日日曜日

- 時間

- 13時30分~15時10分頃(開場・受付開始13時)

- 講師

- 田鍬 智志(京都市立芸術大学准教授)

実演:

西方寺六斎念佛保存会 - 定員

- 300名

- 申し込み

- 必要

- 参加費

- 無料

- 会場

〒604-8401 京都府京都市中京区聚楽廻松下町9−2 京都市生涯学習総合センター(京都アスニー 4階ホール)

● 市バス 15、52、93、202、204系統「丸太町七本松」下車すぐ 6、46、55、201、206系統「千本丸太町」徒歩400m ● JRバス 京都駅方面/栂ノ尾・周山方面「丸太町七本松」下車すぐ ● 京都バス 62、63、65、66系統「丸太町七本松」下車すぐ 構内に駐車場はございません。各種公共交通機関をご利用のうえご来場ください。- 問い合わせ先

- 公益財団法人京都市文化観光資源保護財団 https://www.kyobunka.or.jp/

公開: 2025年10月09日