でんおん教員・スタッフによるプチ展示コーナーを再開しました。第5回は「蔦屋重三郎と富本節」です。

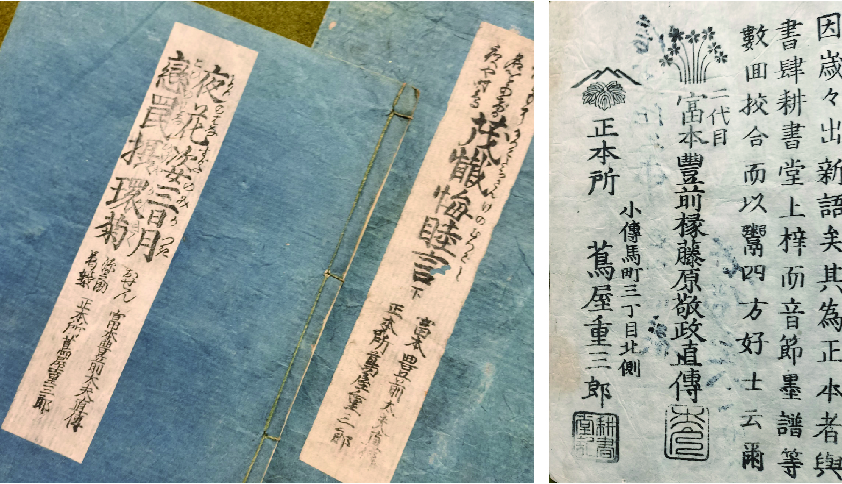

版元・プロデューサーとして、18世紀後期の文学・美術・音楽を発展させた、蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう:1750‐1797)。江戸の二大悪所とされた吉原と歌舞伎を拠点に活動し、三味線音楽に欠かせない出版物にも携わりました。それが富本節(とみもとぶし)の正本(しょうほん:浄瑠璃本・詞章本)です。

当時、歌舞伎浄瑠璃の若手ホープとして人々の注目を集めていた富本節のリーダー、富本豊前太夫(ぶぜんだゆう、2世:1754‐1822)は、その正本出版を蔦屋重三郎に委託し専売させました。それにより、富本節の演奏と稽古に欠かせないテキスト(浄瑠璃の本文)が迅速に出版されるとともに、それらの在庫管理と増刷が着実に行われるようになったと考えられます。つまり、蔦屋の出版する富本正本によって、富本節は伝承曲(レパートリー)を次々に増やし、長期にわたって繰り返し正確に演奏することが可能になったのです。

富本節は、歌舞伎浄瑠璃として発展し、とくに女形の瀬川菊之丞家と深く関わりました。一時は大名の奥向きの教養・習い事として必須の音楽であったとも伝えられます。歴史的にも音楽的にも、常磐津節と清元節の中間的存在でした。明治時代に瀬川家の芸の衰退とともに歌舞伎の舞台から姿を消し、伝承者も伝承曲も激減しました。いくつかの伝承曲は、同系統の常磐津節、清元節に移されましたが(展示本『四季詠寄三大字』「松魚(かつお)うり」など)、いまなお、三味線方の12代目富本豊前を筆頭に約10名の伝承者が、約10曲の富本節を伝承しています。

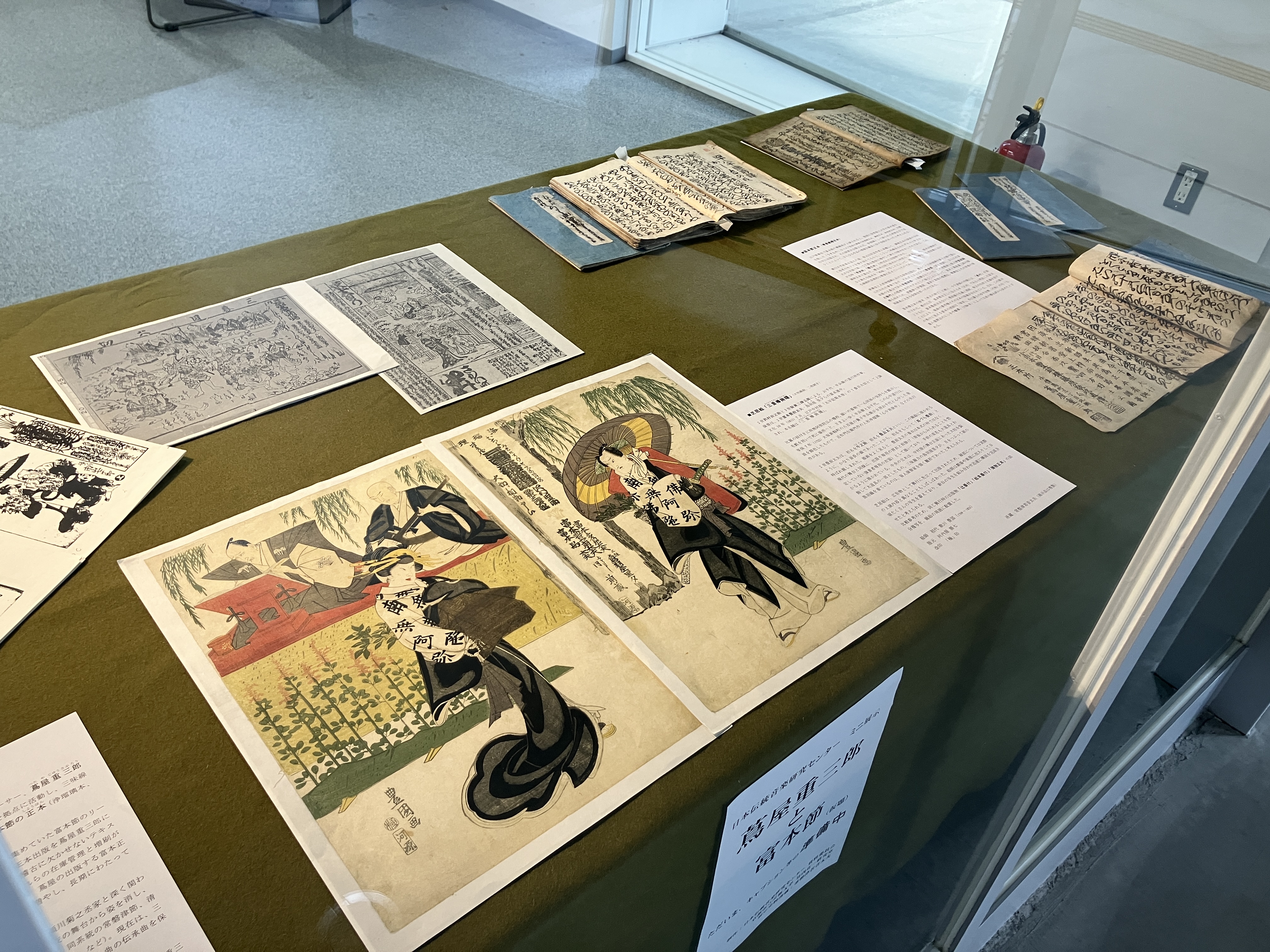

この展示では、2世富本豊前太夫の歌舞伎出語りを描いた錦絵と、蔦屋重三郎が出版した富本節正本(青表紙稽古本)に焦点をあて、蔦屋と豊前太夫が音楽史、日本文化に果たした影響の大きさを再認識していただければと思います。

日本伝統音楽研究センター教授 竹内有一

解説・キャプションは、こちら からご覧ください。

竹内によるギャラリートーク(予約制)をご希望のかたは、伝音図書室までお知らせください。

公開期間:2025年2月~7月(伝音図書室の開室日)※期間を延長しました

制作:日本伝統音楽研究センター図書室・資料委員会

企画編集:竹内有一研究室